-

経営理念2012年8月号

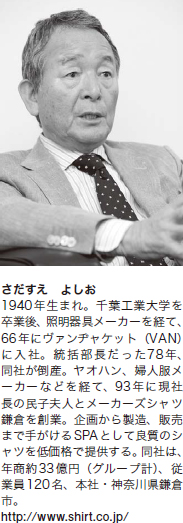

商人としての生き方を導いてくれた父の教え(メーカーズシャツ鎌倉株式会社・社長 貞末良雄氏)

世の中には、初めから完成された人などいない。

どんなに優れた経営者も、下積みや修業を経験して成長し、リーダーとしての自己をつくりあげていく。

いま、各界で活躍する経営者が、そのころを振り返る。

高級ブティックが並ぶマンハッタンのマディソンアベニューは、ニューヨーク屈指のショッピング街として知られる。だが、メンズウェアの世界で生きる者にとって、そこはラルフ・ローレンなどが本店を構えるアメリカン・トラディショナルの聖地である。

高級ブティックが並ぶマンハッタンのマディソンアベニューは、ニューヨーク屈指のショッピング街として知られる。だが、メンズウェアの世界で生きる者にとって、そこはラルフ・ローレンなどが本店を構えるアメリカン・トラディショナルの聖地である。

今秋、その一角に「鎌倉シャツ」を出店することになった。年商30億円程度のアパレル会社には、分(ぶん)に不相応な挑戦かもしれない。条件も、綿製品の関税率と超円高の為替相場を考えると、決してよいとはいえないだろう。しかし、10年近く前からひそかに準備を重ね、ここ数年は慎重にタイミングをはかり続けた結果、出店を決めた。

われわれにとって初めての海外出店となるが、国内20店舗で実践してきた運営管理の手法を持ち込んで、日本流で勝負する。もちろん、商品は一部を除き、日本の職人が縫製した日本製である。日本の製造業の実力をあらためて世界に問うことになるが、勝機は十分にある。日本のものづくりによって、廃(すた)れかけたアイビーの精神が、その聖地に復活するのである。

ご承知のように、アイビーはハーバードやプリンストン、イェールといった名門私立大学の学生たちに発祥し、石津謙介というファッション界の巨人によって太平洋を越え、日本で独自の進化を遂げた。時代は変わり、アイビーに代表されるアメリカン・トラディショナルは、いまその故国で往時の勢いを失っているかに見える。あくまで私見だが、いわゆるファストファッションなどの新興勢力に圧倒され、かつて世界中の若者があこがれたメンズウェアの聖地でさえ、男の装いがつやと潤いを失ないつつある。

そういうなかで、日本の職人によって受け継がれてきた服飾文化が、いまその発祥の国へと回帰する。不肖の弟子にしては上々だと、地下の石津先生は喜んでくれるだろうか。

▲VAN創業者・石津謙介氏と(1996年)

私がヴァンヂャケット(VAN)に入社したのは、1966年、25歳のときだった。以来、半世紀近い間、この世界で生きてきた私にとって、石津謙介という人は勤め先の社長というより、尊敬とあこがれを込めてかなたに仰ぎ見る高峰(こうほう)というに近い。私のこれまでの歩みが、せめてその麓(ふもと)にでも取りつきたいと願う長い旅だったとすれば、その旅路の心得を手引きしてくれたのは、父であったように思う。

私の父貞末慶一は、1900(明治33)年、山口県柳井市に生まれた。生家は江戸時代から続く「貞屋」という呉服商で、跡取りであった父は修業のため、大阪に出て「丸善」で働いた。丸善は当時、書籍だけでなく、薬品や衣服、雑貨などを扱う総合卸問屋であった。

後年、父は1日の仕事を終えて晩酌を始めると、このころの話をよく聞かせてくれた。私はたいして興味もなかったのだが、家長であることを誇示するような豪華な食膳と、そこにぴたりと寄り添う徳利は、子供ながらすでに酒の味を知ってしまっていた私には抗(あらが)いがたい魅力として映った。そのおこぼれに与(あずか)ろうとして、殊勝な態度で聞き役に徹していたのである。

大阪の丸善には、連日、西日本各地の商店から店主や手代が仕入れに訪れたという。父はまだ10代の小僧だったが、商品ジャンルごとに売れ筋を把握して、なるべく売上の望める商品から優先的に販売した。風呂敷包みを抱えて、はるばる夜汽車で大阪にやってくる人たちは、父の機転を喜んでくれたらしい。

だが、上司はそれを喜ばなかった。売れ筋の商品は誰にでも売れる。売れ残った商品を売るのが商人の腕なのだと言って父を叱り、不良在庫を捌(さば)きたがった。ところが、父にも信念があったようで、上司に従わなかったらしい。反抗的な態度がとがめられ、やがて給料も減らされて、そのうち結核に罹(かか)った父は潮時と見て丸善を辞め、郷里に帰った。

「組織の一員としては、いけなかったかもしれない。しかし、いまも自分が間違っていたとは思わない。商人とは、お客さんに喜んでもらって初めて、その分け前をいただけるんだ」

こう話す父の顔には、いつも少しだけ誇らしげな表情が浮かんでいた。