-

ビジネスの視点2013年12月号

やっぱり、ピンチはチャンスだった! 危機を跳ね返す経営(津軽鉄道株式会社・社長 澤田長二郎氏)

窮状を公表して地元の支援を得る

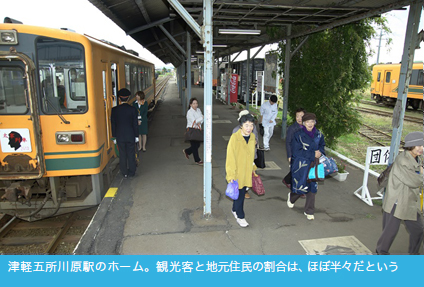

津軽鉄道は1928(昭和3)年、地元有志によって設立され、その2年後、運行を始めました。営業区間は、津軽五所川原駅から津軽中里駅までの20.7キロ。一般的には無名に近いローカル線ですが、客車にダルマストーブを設置した「ストーブ列車」は、季節の風物詩としてご存じの方もいらっしゃるかもしれません。また、主要駅である金木(かなぎ)駅の徒歩圏には、作家太宰治の生家「斜陽館」があることでも知られています。

しかし、いわゆるモータリゼーションのあおりを受けて、74(昭和49)年の年間256万人をピークに、利用客数は減少の一途をたどりました。私が社長に就任した04年の利用客数は42万人で、当時、6,700万円の累積損失を抱えていました。就任前からおおよそ察してはいたものの、財務状況を精査するうち、正直なところ、大変な仕事をお引き受けしてしまったと感じました。

しかし、いわゆるモータリゼーションのあおりを受けて、74(昭和49)年の年間256万人をピークに、利用客数は減少の一途をたどりました。私が社長に就任した04年の利用客数は42万人で、当時、6,700万円の累積損失を抱えていました。就任前からおおよそ察してはいたものの、財務状況を精査するうち、正直なところ、大変な仕事をお引き受けしてしまったと感じました。

加えて、経営にとどめを刺すかのように、私どもには存続の危機が迫っていました。08年度末までに緊急保全整備事業を実施することが義務づけられていたのです。工事費用総額は、約3億8,000万円。国や青森県、五所川原市、中泊(なかどまり)町にもご負担いただく計画で、自社負担分は約7,700万円でしたが、慢性的な赤字体質で債務超過の私どもには、とうてい余力がありません。整備事業が実施できなければ、最悪の場合、廃線です。懐かしい津軽の風景も、そのときの私には荒涼(こうりょう)たる山野としか映りませんでした。

商社マンとしてはそれなりにキャリアを積んだつもりでも、鉄道事業は未知の世界です。また、巨大商社とローカル鉄道ではあらゆる点でギャップが大きく、当初は戸惑いの連続でした。

そうしたなかで、まず私が着手したのは、経費の削減でした。といっても、コピー用紙の両面を使うなど、小さな冗費(じょうひ)を切り詰めて、それを積み重ねるだけですが、身近なところから進めるしかありません。そして、5年間は退職者を補充しない方針を示し、業績が回復するまで賞与の支給を見合わせることも全従業員に伝えました。いま思い返しても、このときほど経営者としての無力を感じたことはなかったかもしれません。

次いで、利用客の増加に向けた取り組みにも挑戦し、社内にアイデアを募りました。もともと、私どもでは前述の「ストーブ列車」をはじめ、夏には「風鈴列車」、秋には「鈴虫列車」を運行して、集客に努めてきました。そうした実績を活用しない手はありません。徐々にではありましたが、社内からユニークなアイデアが提案されるようになり、「ビール列車」や「歌声列車」など、新たなイベント列車を充実させました。

そうして業績の改善を図る一方、私は資金調達に駆け回りました。しかし、ご承知のとおり、2つ返事で支援に応じてくださるような景気のよい話は、どこにもありません。地元企業や商社時代の仲間など、少しでも可能性があれば足を運び、津軽鉄道の存在意義をご理解いただくように努めたものの、限られた時間のなかで、資金調達は順調には進みませんでした。それでも、応援してくださる方は少しずつ増えていき、国や自治体のご協力もいただいて、おかげさまでどうにか自社負担分の資金にめどが立ったのは、ほぼ1年後のことでした。

資金調達に走り回るうち、私は津軽鉄道がどういう状況にあるのか、その偽(いつわ)らざる実情を正直に公開して、1人でも多くの方に津軽鉄道について考えていただこうと思いました。われわれ津軽の人間にとって、津軽鉄道とは何なのか。その存続にはどんな意味があり、廃止されれば何がどう変わるのか。

もちろん、廃止されても何ら困らない人はいるでしょう。でも、津軽鉄道がなくなれば通院できない人もいます。日々の買い物に困る人もいる。遠来の観光客に不便を強いるおそれもあります。津軽鉄道がそうした様々な可能性を考える契機になれば、それは人々が故郷を見つめ直す機会にもつながるはずです。ホームページに私どもの財務諸表を公表し、関係先にも正直にお伝えして回って、ご支援をお願いしました。

恥も外聞も憚(はばか)らず窮状を公表したことは、「相手の懐に飛び込む」ことにも通じるのかもしれません。その捨て身が功を奏したのか、06年には地元の有志を中心として「津軽鉄道サポーターズクラブ」が発足しました。発足以来、連携を深めて様々なイベントを開催してきましたが、津軽鉄道が地元から全面的に肯定されたような気がして、ずいぶん勇気づけられました。それは、おそらく従業員も同様で、津軽鉄道で働くことに誇りを感じてくれたのではないかと思います。

多くの方々の協力によって資金不足のピンチをクリアーし、懸念された整備事業も無事に終わると、いまでは私どもの代名詞的な存在となった「津軽半島観光アテンダント」が活動を始めました。これは客車に同乗したアテンダントが沿線の観光地を案内したり、特産品を紹介するサービスで、現在、6名の女性が活動しています。きれいなお嬢さんたちが津軽弁でお話しするものですから、09年のスタート以来、おかげさまで評判になりました。また、彼女たちはお年寄りの乗り降りをお助けしたり、ご婦人の話し相手になることもあって、地元のお客様にも喜んでいただいています。

多くの方々の協力によって資金不足のピンチをクリアーし、懸念された整備事業も無事に終わると、いまでは私どもの代名詞的な存在となった「津軽半島観光アテンダント」が活動を始めました。これは客車に同乗したアテンダントが沿線の観光地を案内したり、特産品を紹介するサービスで、現在、6名の女性が活動しています。きれいなお嬢さんたちが津軽弁でお話しするものですから、09年のスタート以来、おかげさまで評判になりました。また、彼女たちはお年寄りの乗り降りをお助けしたり、ご婦人の話し相手になることもあって、地元のお客様にも喜んでいただいています。

アテンダントが活動を始めた年、急坂を転げ落ちるようにして減り続けてきた利用者数は、35年ぶりに前年の実績を上回りました。とはいえ、ようやく一矢報いたという程度で、業績の長期的な低迷の構図が根本的に解決されたわけではありません。その意味で、いまもまだピンチを切り抜けたとは言えず、私にとっての正念場は続いています。

ただ、存続さえ危ぶまれたさしあたりのピンチを回避できたことは、ひとまず喜ぶべきかもしれません。いまでは笑い話ですが、私が社長に就任した当時、社内では「よく引き受けたものだ」との声も上がったそうです。廃線かどうかの瀬戸際で、鉄道の素人がトップに立つのですから、それも当然の反応でしょう。

しかし、楽観的に過ぎるのかもしれませんが、門外漢だからこそ、できることもあるのではないかと考えました。鉄道の素人ゆえに気づくこともあって、できることもあるに違いない。そう思えばこそ、津軽鉄道と私との不思議な縁に引き寄せられたのかもしれません。

実は、私どもの初代社長である平山為之助は、母方の祖父に当たります。もし祖父が草葉の陰から見守ってくれているとしたら、創業から85年を迎えた現在の津軽鉄道は、その目にどう映っているでしょうか。